Rétrospective

Avec mon travail d’ergonome depuis plus de 20 ans, le bain dans la culture cyber-punk à la fin des années 80, mon côté geek et mon intérêt pour internet (le présent site web est né il y a 24 ans…), c’est tout naturellement que mon blog m’a amené depuis longtemps à réfléchir au futur des usages avec l’émergence de certaines technologies d’interactions hommes-machines. Le terrain était déjà prêt pour mon intérêt pour la prospective.

Une mission de design de service innovant en 2011 (dispositifs d’orientation en aéroport) a été un succès personnel et une véritable révélation, et m’a amené par la suite à travailler sur des projets d’innovation et, avec l’ubiquité des smartphones et la multiplication des contextes d’usages, sur l’émergence de parcours mêlant le physique et le digital.

Depuis 2015 j’ai commencé à travailler sur des parcours cross-canal/multi-canal. Je m’appuies sur mon passé d’ergonome « généraliste » (voir mon parcours professionnel) en contribuant au Design d’organisation, de services, de méthodes, de produits et d’expériences. Quand il s’agit de se projeter sur les usages futurs, je sens qu’il manque quelque chose, en terme d’approche et de méthodes.

un premier projet pour une première réflexion

Il y a 3 ans j’ai commencé à m’intéresser aux méthodes de prospective après une journée d’initiation au centre d’études Futuribles [futur(poss)ibles], je travaillais alors sur un projet d’étude prospective sur les usages du véhicule autonome, en parallèle de l’animation d’un groupe de travail dédié aux méthodes de prospective dans l’agence de Design où je travaillais. J’ai vu tout l’intérêt de ces méthodes, avec le travail rétrospectif, l’identification des variables qui influent sur le sujet traité, leurs interactions et leur motricité, la construction des scénarios prospectifs.

Pierre Lannes

Pierre Lannes Le projet s’intéressait aux différents niveaux de délégation de conduite automobile et la problématique de leur adoption et leur adaptation. Concernant la délégation totale de la conduite, où l’automatisation est complète et qu’il n’y a plus de conducteur, avec la question des services et de la vie à bord, nous étions clairement sur une dimension prospective. Le projet en question m’a amené à travailler avec un groupe de Designers, rompus aux méthodes d’idéation et de design visuel, mais moins à leur aise avec les méthodes ethnographiques à mettre en œuvre sur ce projet, et encore moins aux méthodes prospectives, le recours à celles-ci n’ayant pas été détaillé au préalable.

Dans le cadre de ce projet nous avons commencé à mobiliser et à réfléchir sur un mixe de méthodes et outils du Design Thinking et de la prospective, dont nous avons perçu les complémentarités, dés lors que l’on adresse des questions d’usages.

Voir plus loin dans un monde de risques systémiques, d’accélération des innovations, et nécessité de nouveaux outils

Avec la révolution numérique, les risques de se faire disrupter et déborder par des concurrents sont devenus nombreux, les cycles d’innovation sont devenus plus rapides et les risques nombreux.

Avec les crises économiques et politiques liées à la globalisation mondiale des activités rendues possibles par le pétrole pas cher, les risques systémiques que laissent planer une crise sanitaire comme celle du COVID 19 (notamment sur les chaînes alimentaires), toute organisation a besoin de réfléchir et travailler sur sa résilience et sa capacité à s’adapter à de grands bouleversements.

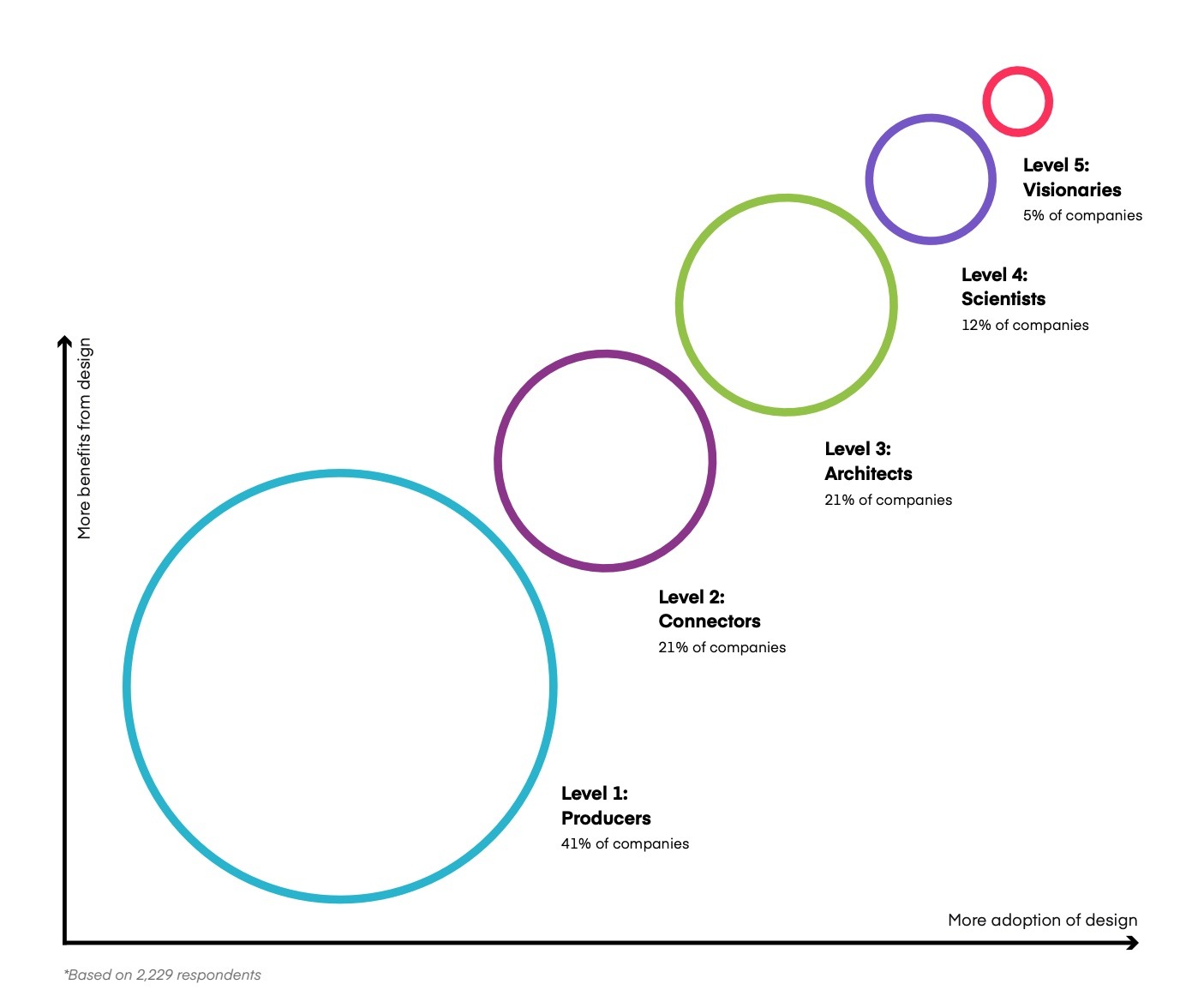

L’année dernière la compagnie InVision (qui développe des plateformes et des solutions pour les designers visuels et interactifs) a publié un rapport « The New Design Frontier » (les nouvelles frontières du design) reposant sur une enquête auprès de 2200 entreprises dans 77 pays, où 5 niveaux de maturités du design ont été identifiés.

Le niveau le plus élevé de maturité ne concerne que 5% des entreprises qui tirent les meilleurs bénéfices du design, et sont appelés les « visionnaires » dans cette étude. Leur pratique du design y est décrite de la manière suivante :

Le design apporte une longue-vue unique à la stratégie au travers de techniques de recherche utilisateur exploratoires, de recherche de tendances et de prospective qui permettent d’évaluer l’adéquation du produit au marché et la réalisation de stratégies multiplateformes

La prospective, place naturelle pour le design

Plus la prospective est pensée au travers du filtre de l’innovation, en se penchant sur les usages et la recherche de solutions, plus le design y trouve naturellement sa place : en apportant à la prospective de l’agilité, de l’accélération, de la facilitation, de la tangibilité, en donnant à voir des idées, des analyses, des projections, et de la connexion au terrain des usages grâce aux outils et aux méthodes du design.

En construisant des scénarios prospectifs centrés usagers. Pour raconter l’histoire de futurs souhaitables, comme dans la pratique de la prospective stratégique, mais en les challengeant en les illustrant, en les racontant au travers des yeux de l’usager.

Pierre Lannes

Pierre Lannes

Laisser un commentaire